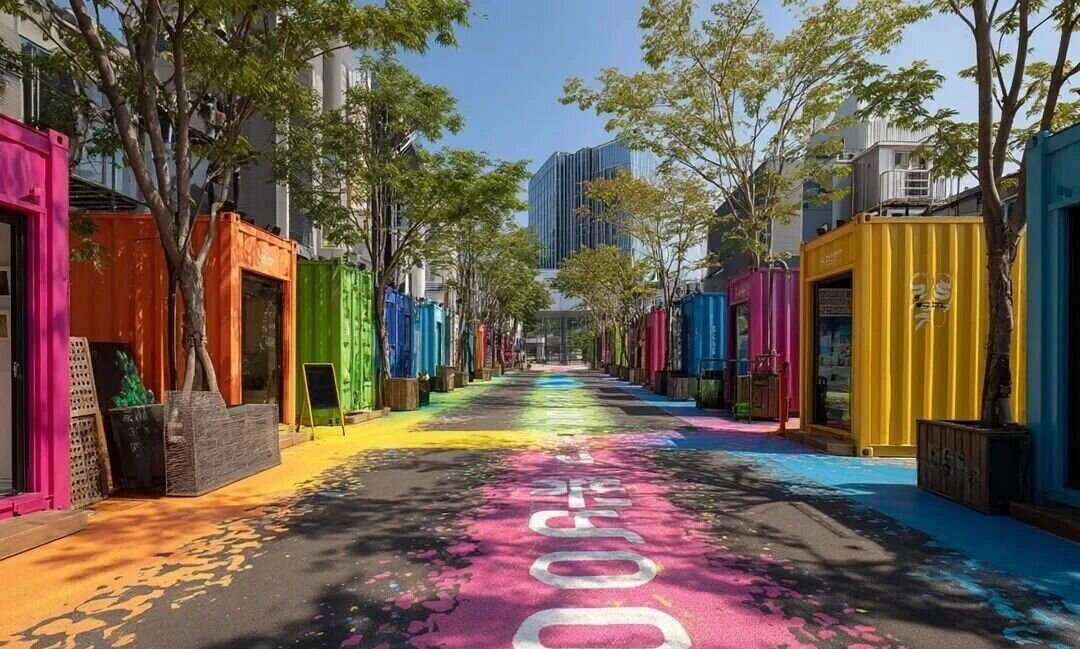

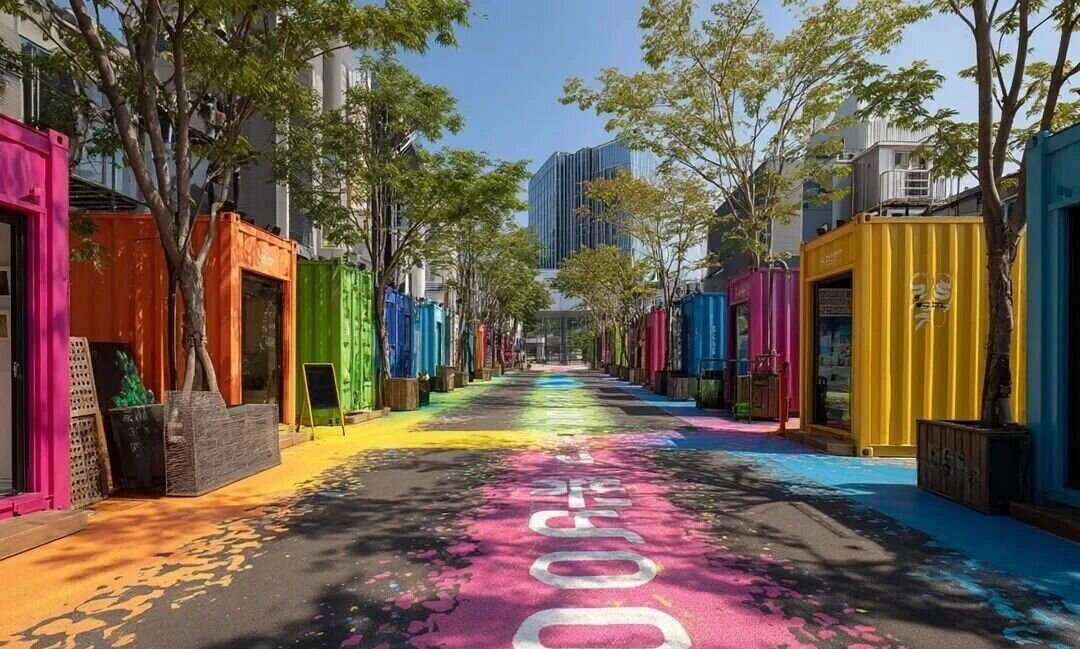

不知从何时起,旅行打卡的内容里,除却山川湖海,更多了些街巷阡陌。人们流连于街头巷尾,在老建筑与新店铺之间感受城市脉动。文化街区,正成为城市的新名片。

这不是偶然。当城市化进程从“增量”转向“存量”,当人们对城市生活的期待从“物质”转向“精神”,文化街区便应运而生,成为连接过去与未来、经济与文化的关键节点。它不仅是城市风貌的展示窗口,更逐渐演变为拉动消费、促进经济增长的新引擎。

一、转化:从文化资源到经济价值

1.业态选择是转化的关键环节

文化街区的商业业态应当与文化特质相契合,而非简单移植普通商场的品牌组合。北京798艺术区引入画廊、设计工作室、艺术书店;成都太古里在传统建筑中引入高端消费品牌;深圳南头古城混合了创意设计、特色餐饮和文化展览。这些成功的案例表明,与文化调性相符的业态组合,能够创造“1+1>2”的效果。

2.体验设计是转化的重要手段

文化街区的竞争力不再局限于商品本身,更在于提供的体验。通过空间营造、活动策划、叙事构建,文化街区能够为消费者提供沉浸式体验。市集、工坊、展览、演出等活动的常态化举办,使消费者从被动观看转为主动参与,从而延长停留时间,增加消费可能。

3.品牌讲好故事是转化的催化剂

每个成功的文化街区都有自己的故事——历史的故事、文化的故事、人的故事。这些故事通过媒体传播、口碑营销不断扩散,形成品牌效应。成都宽窄巷子讲述“最成都”的生活故事,上海思南公馆讲述海派文化的故事,这些叙事构建了街区的独特身份,吸引特定消费群体。

二、融合:文化经济与城市更新

1.文化街区推动城市更新

文化街区推动城市更新从“拆改留”到“留改拆”。传统城市更新往往大拆大建,破坏了城市文脉。而以文化街区为代表的更新模式,更加注重保护与利用的结合,尊重原有街巷肌理,通过微改造、有机更新的方式,实现历史区域的活化利用。上海新天地的石库门建筑改造、广州永庆坊的微改造,都是这种新更新模式的代表。

2.文化街区促进文化产业与商业的融合

文化街区为文化创意产业提供了空间载体和应用场景,创意设计、艺术创作、文化展览等文化产业元素与零售、餐饮、娱乐等商业功能融合,形成新型文化消费业态。这种融合既为文化产业提供了商业化路径,也为传统商业注入了文化内涵。

3.文化街区创造“场所经济”新模式

文化街区的经济价值不仅来自于内部商户的销售收入,还来自于对周边区域的辐射带动效应。一个成功的文化街区能够提升整个区域的土地价值、吸引人才聚集、促进旅游发展,产生显著的正外部性。这种以场所营造为基础的经济模式,比传统商业体具有更广泛的经济影响。

三、挑战:文化街区打造的误区与应对

1.避免过度商业化淹没文化特质

商业与文化需要平衡,过度追求短期经济利益可能导致文化符号化、表面化,失去真实性。管理者需要设定商业准入标准,控制商业规模和质量,确保文化主体性。

2.避免绅士化导致社区排斥

文化街区的提升往往伴随租金上涨、消费升级,可能导致原有居民和小商户的迁出,失去原有的社区生态。成功的文化街区应该保持社会多样性,通过混合功能、包容性设计,让原住民能够分享发展红利。

3.避免同质化竞争失去特色

各地文化街区建设热潮中,相互模仿、缺乏创新导致“千街一面”。每个街区应该深入挖掘本地独特文化资源,找到差异化定位,避免简单复制其他成功案例。

4.避免重硬件轻运营的误区

文化街区的成功不仅在于物理空间改造,更在于持续的内容运营、活动策划和社区营造。需要建立专业运营团队,长期投入,不断更新内容和体验。

四、未来:文化街区作为城市消费新引擎

1.文化街区是体验经济的集中体现

在物质丰裕时代,人们更愿意为体验、情感、记忆付费。文化街区提供的正是这种沉浸式、互动性的消费体验,符合消费升级趋势。

2.文化街区是夜间经济的重要载体

文化街区独特的空间氛围特别适合发展夜间经济,通过灯光设计、夜间活动、特色餐饮,延长消费时间,创造新的消费场景。

3.文化街区是文旅融合的关键节点

文化街区既是本地居民的生活空间,也是游客体验目的地文化的重要场所,这种“主客共享”的模式,能够促进旅游消费与本地消费的融合。

4.文化街区是创意经济的孵化平台

文化街区为文化创意产业提供了空间载体和应用场景,创意设计、艺术创作、文化展览等文化产业元素与零售、餐饮、娱乐等商业功能融合,形成新型文化消费业态。这种融合既为文化产业提供了商业化路径,也为传统商业注入了文化内涵。文化街区吸引创意人才聚集,为创意 ideas 提供试验场和应用场景,促进文化创意产业发展,形成创新生态系统。

四、小结

从文化底色到经济亮色,文化街区的打造是一项系统工程,需要文化深度、商业智慧和社会责任的结合。当我们穿行于这些街巷之间,触摸历史的同时感受当代活力,体验文化的同时参与消费,我们正是在参与一种新型城市经济的创建。这种经济形态既尊重过去,又面向未来;既创造经济价值,又丰富文化生活;既提升城市竞争力,又增强人们的幸福感。

文化街区的成功最终不仅仅体现在经济指标上,更体现在它能否成为人们愿意驻足、生活、创造的地方。正如简·雅各布斯在《美国大城市的死与生》中所说:“街道及其人行道,城市中的主要公共区域,是一个城市最重要的器官。”打造有文化、有经济、有生活的街道,就是培育城市的未来。

文化底色与经济亮色并非对立,而是可以相互促进的二元统一。当文化找到恰当的现代表达,当经济建立在深厚的文化根基之上,我们的城市将更加丰富多彩,更具可持续发展能力。从文化底色到经济亮色,文化街区正引领着城市发展的新方向

声明:部分图片来源于网络,若涉及图片版权和其他问题,请与我们联系或者留言,我们将在第一时间处理删除.

渝公网安备50010802003833遥阳科技提供网站建设及网络推广技术支持服务

渝公网安备50010802003833遥阳科技提供网站建设及网络推广技术支持服务